ハードウェア!

今まではどういう回路でどういう制御しようか、みたいな話でしたが、大詰めとして現物のハードウェアを召喚します。

別記事でハードのレイアウト検討をしましたのでそれをもとに実際に組んでいきます。

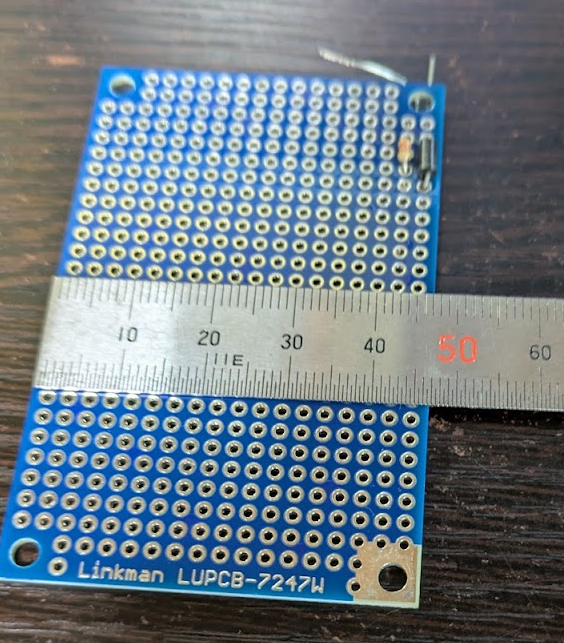

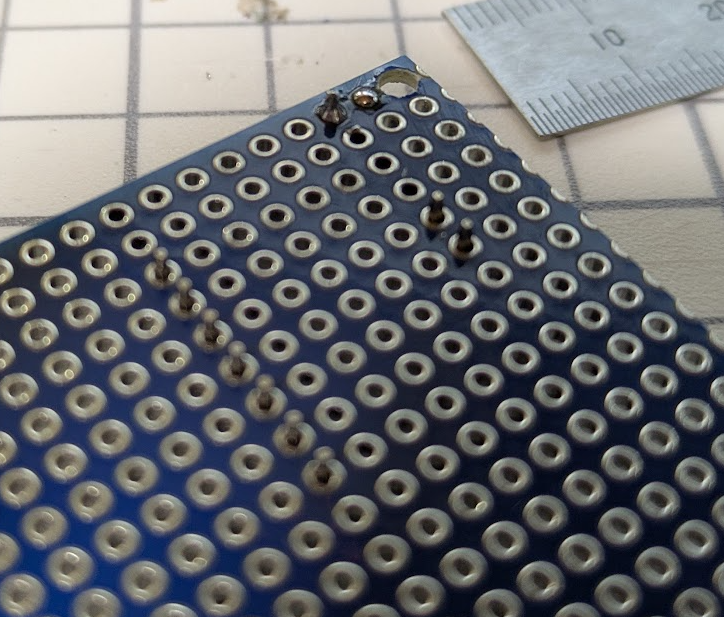

まずは基板の切り出し

使うのはそこらへんの2.54mmピッチのユニバーサル基板です。

KiCADでレイアウト完成、と思ってからこの基板をみたらサイズが足りなくてレイアウトをさらに詰めなくてはいけなかったという悲しい話もありました。

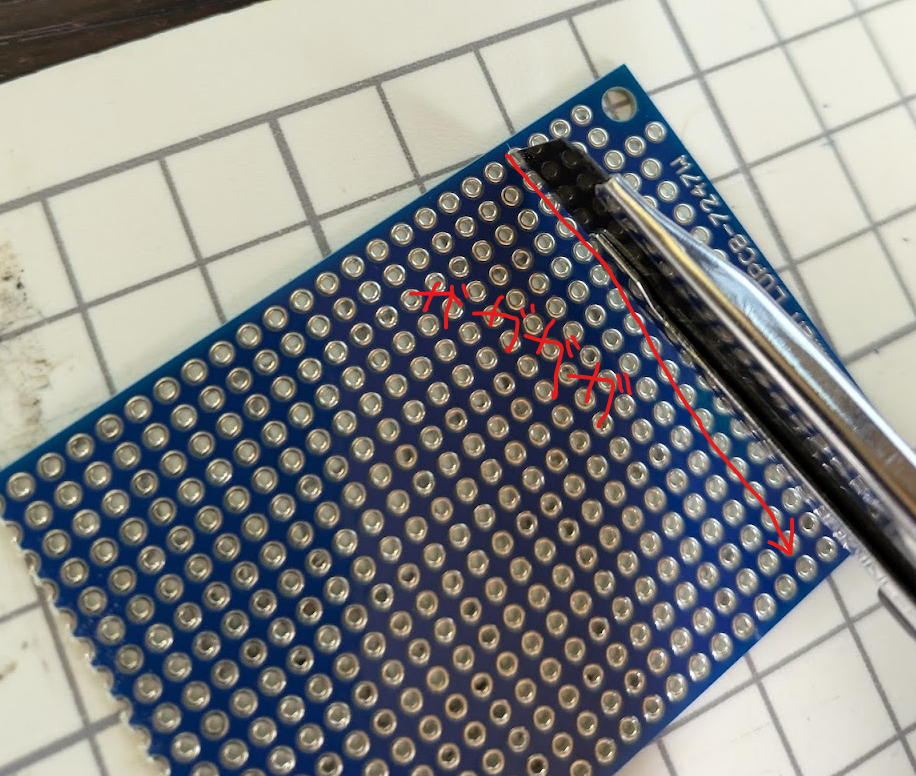

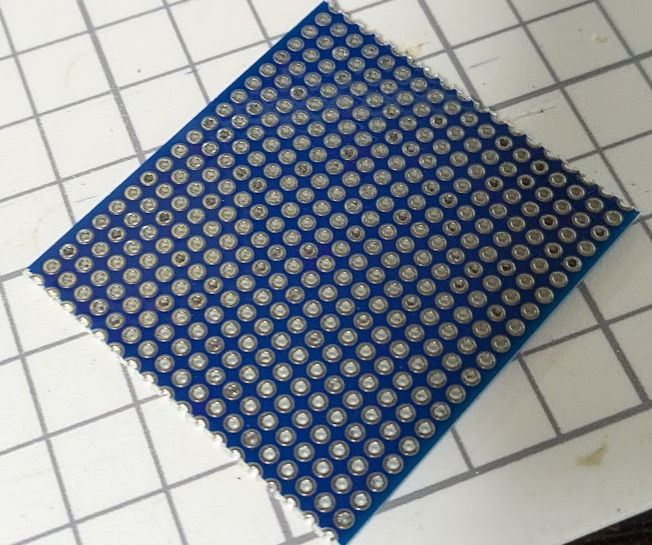

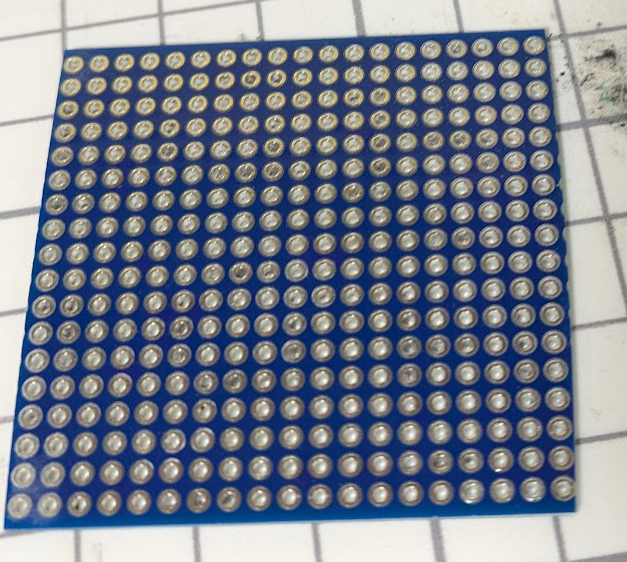

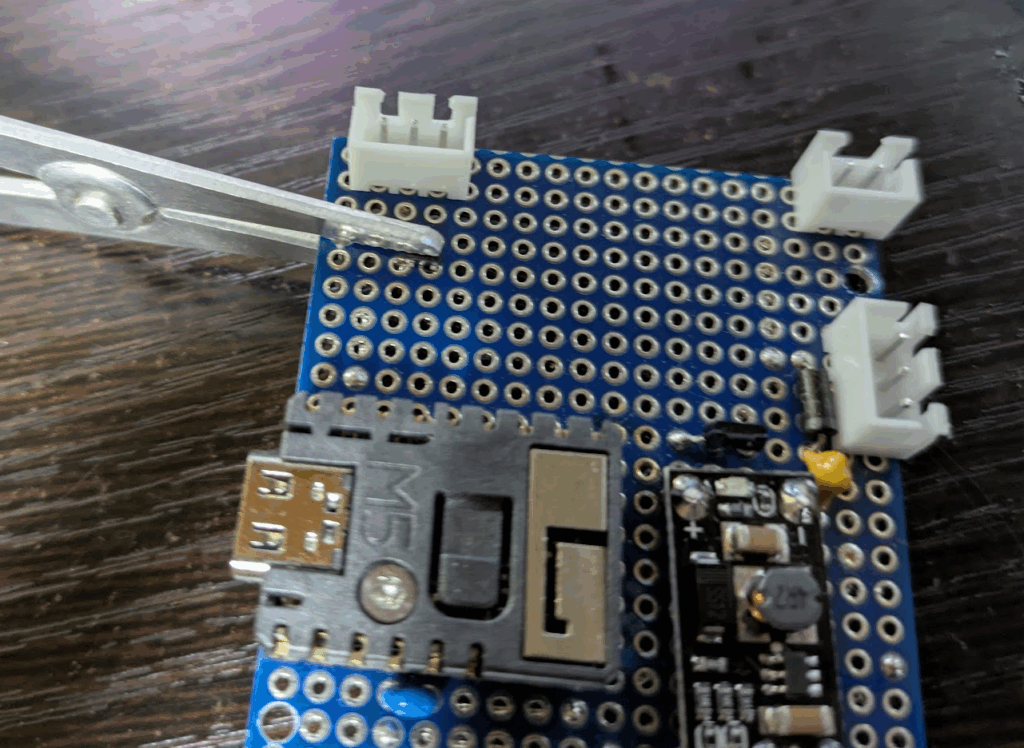

まずは必要なサイズの切り出しです。

カッターを穴にあてがって、ガガガガッと切り込みを何回か入れてからペンチなどで折ればうまくできます。

電動サンダーなど持っている人は端面を処理しておくといいでしょう。

右端にちょっとだけ何か残っていますが、右下のスルーホールが死にそうなのでこれ以上はやめておきます。

あと、先に取り付け用の穴もあけておきましょう。

ちなみに穴あけ位置間違えて基板を切り出しなおしました。

部品実装前に気づけてよかった!

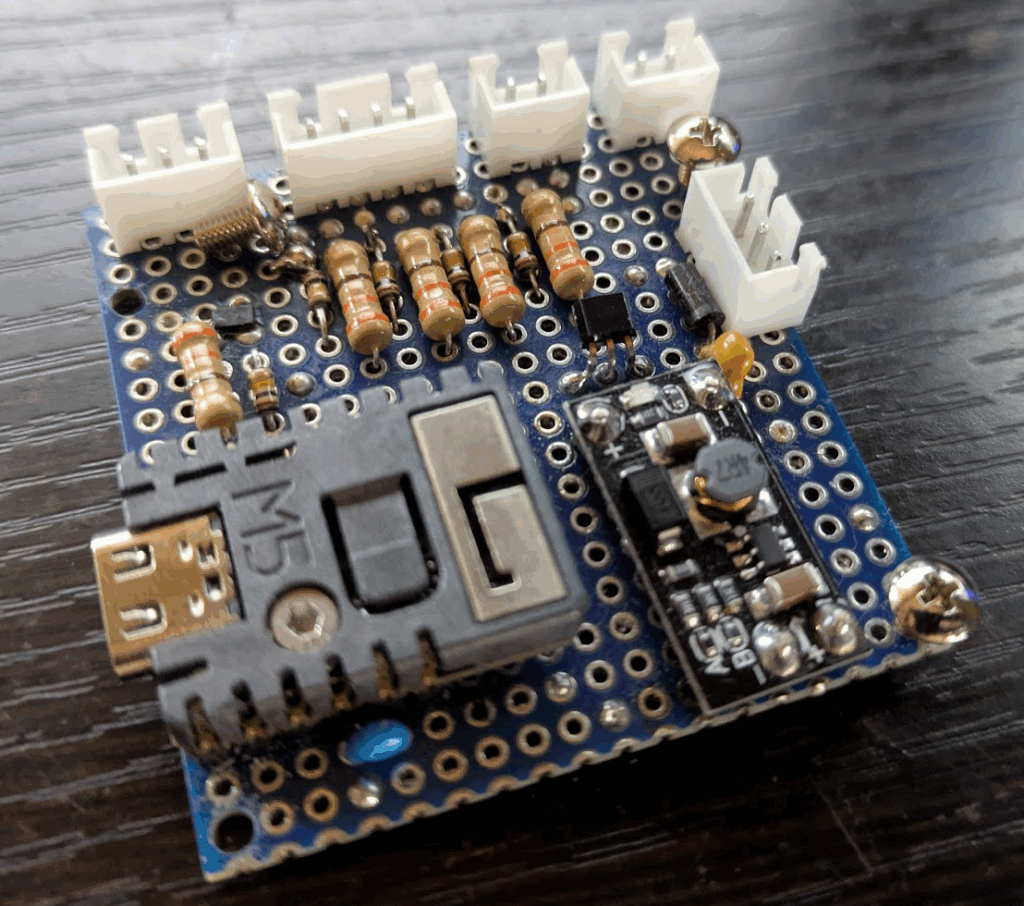

部品の実装

さぁいよいよメインディッシュな作業です。

実際に部品を載せていきましょう。

ここでミスっていると取り返しがつかないので心配な人はもう一度回路図やレイアウト図をチェックするといいです。

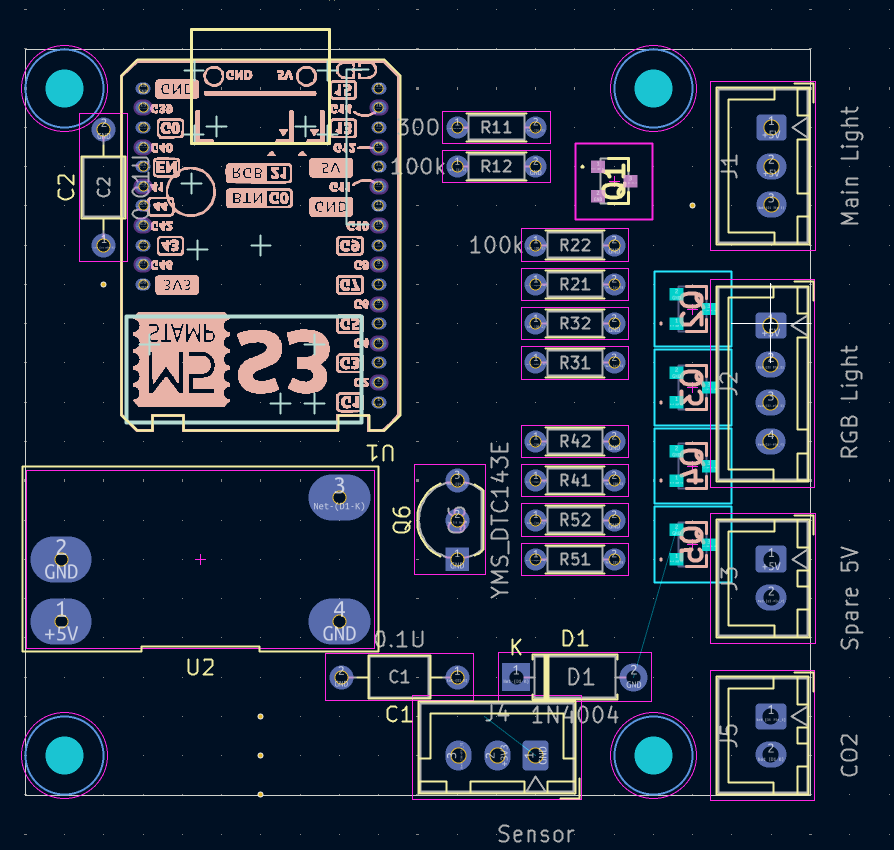

まずはKiCADのPCBエディタで配線のレイヤーを非表示にして部品だけの状態にします。

この画像だとわかりづらいですが、うっすらグリッドの点が見えます。

これが基板のどこの穴かに相当しますので、これを頼りに実装します。

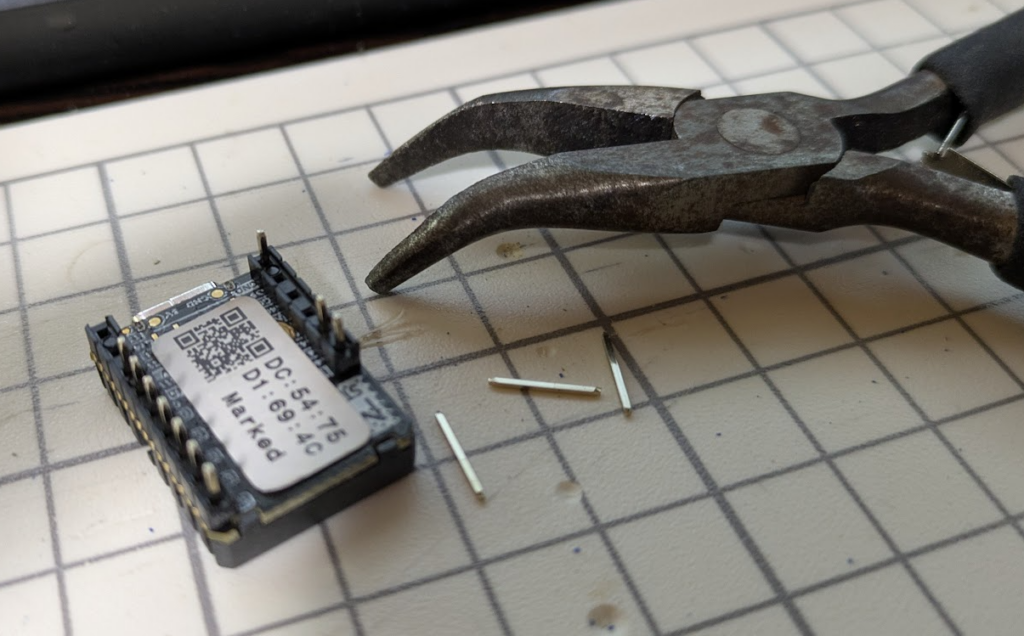

まずは基準としてM5StampS3からいっちゃいましょう。

この時、付属のピンヘッダで基板と接続しますが、使わないピンは抜いてしまった方が吉です。

こんな感じで1点だけ付けて仮止めしておくのがいいです。

隣のパッドにも乗ってしまっているのはご愛敬です。

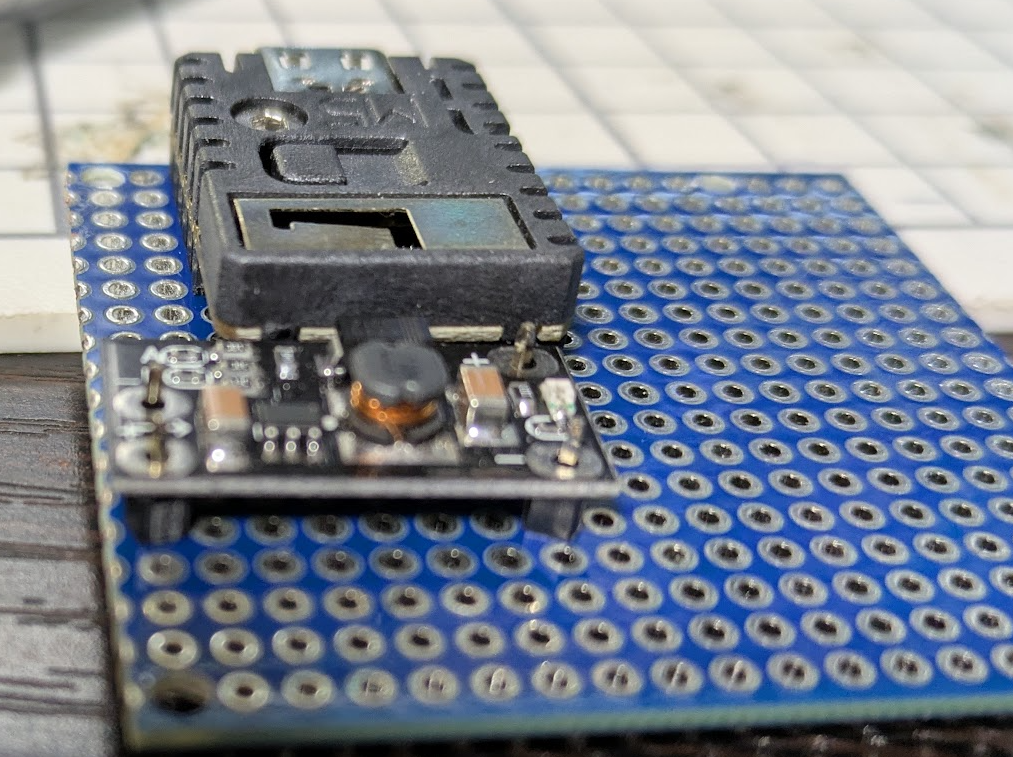

続いてDCDC。

困ったことに2.54mmピッチではなく、さらにパッドがデカいのでそのままユニバーサル基板にベタ付けするとパッドが短絡する可能性があるのでピンヘッダで浮かせます。

ピンヘッダvsスルーホールのガタでピッチの合わなさを吸収します。

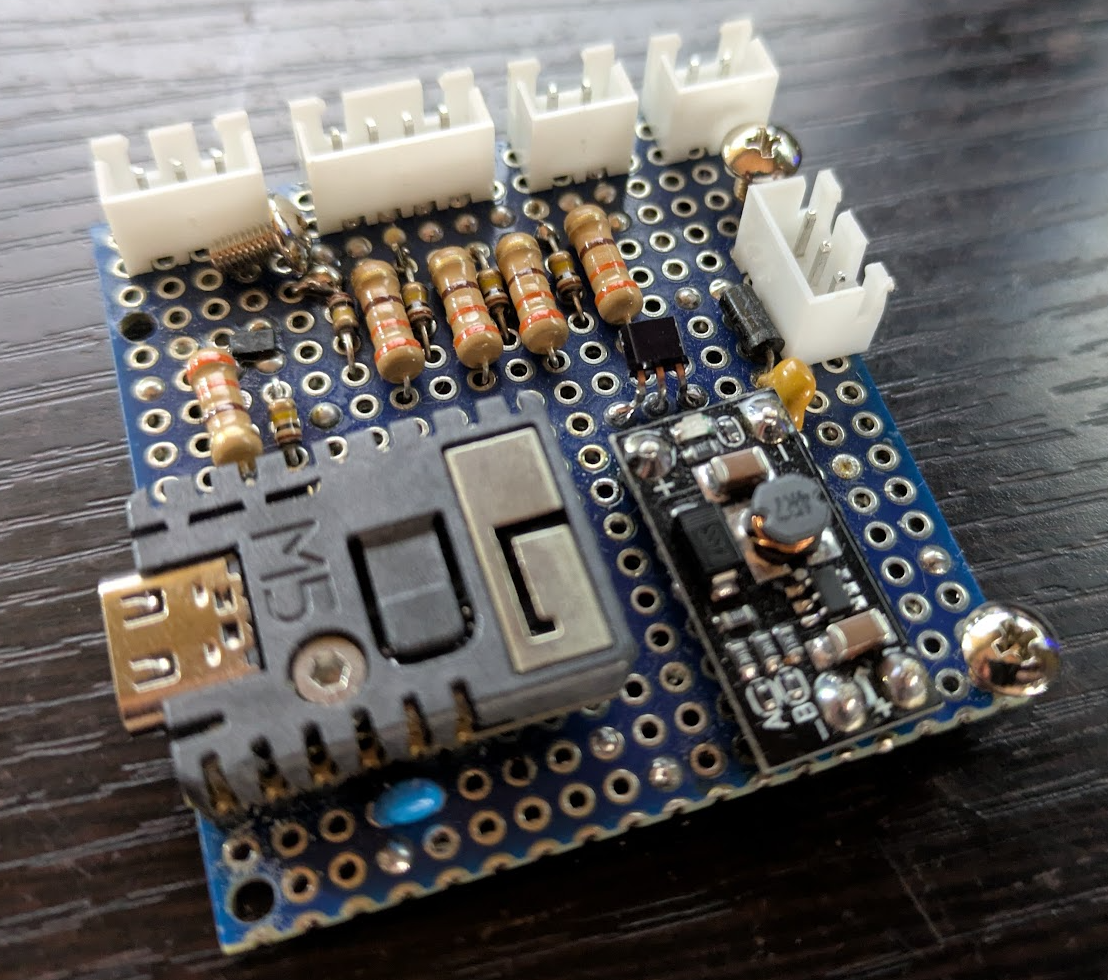

あとはコネクタとリード部品(と一部面実装のFET)なのでガンガン行ってしまいましょう。

配線は主にリード部品のリードを使ってやりますので、適宜こんな風にクリップでリードを固定してからはんだ付けするとよいです。(リードは裏面にあります)

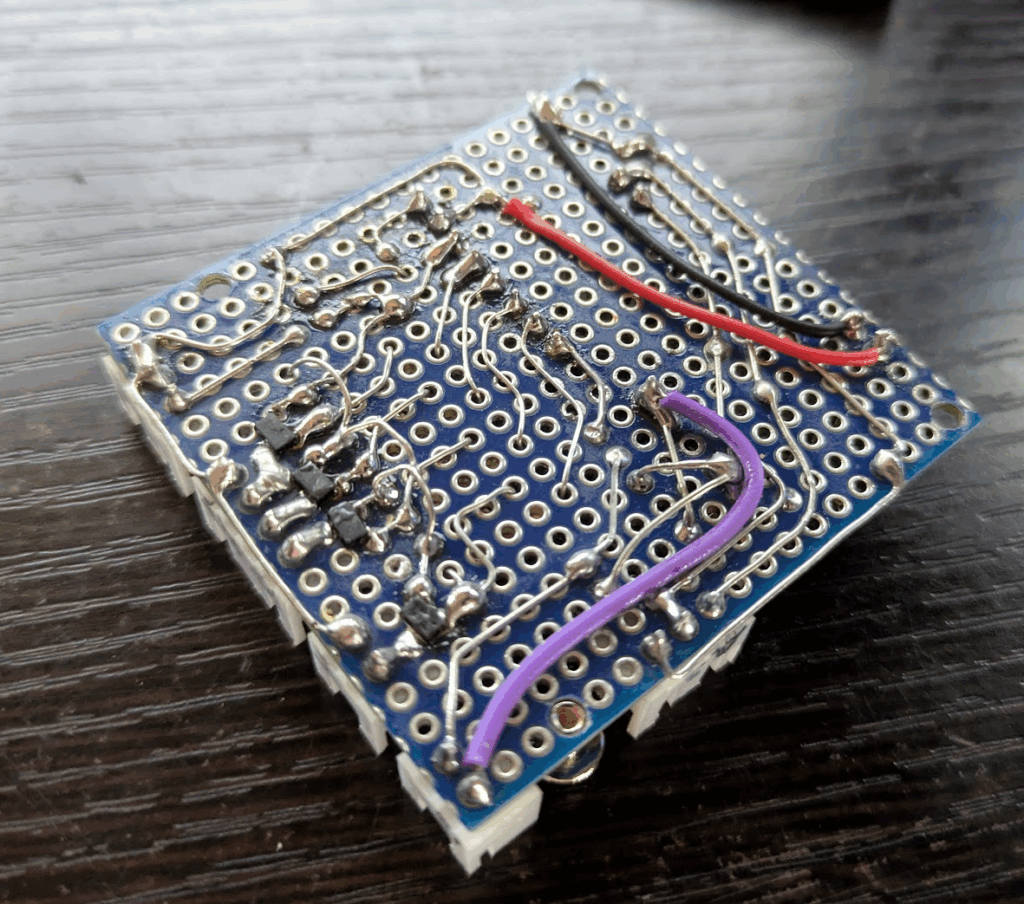

完成!

設計段階では存在していないワイヤがあります。

これはショートを気にせず配線できるので経路が長いところとか間隔がシビアなところはワイヤに変えています。

最後にテストコードで各ポートを点滅させて動作確認をして完成です。

ちなみにこのカラフルに点滅するLEDですが、通電させただけでこんな動作します。なんじゃこりゃ。

コメント